在吉林省近现代史展馆一楼《吴大澂固防》展区内,一件特殊的展品静静诉说着100多年前的边疆风云。这座高大的铜柱复制品,虽不及原物历史悠久,却完整保留了当年吴大澂亲笔篆刻的誓言:“疆域有表国有维,此柱可立不可移!”字字千钧股票配资佣金,穿越时空,仿佛将观众带回那个内忧外患与铁骨铮铮并存的时代。

寸土必争

1880年代初,沙俄趁清政府国力积弱之际,肆意侵占中国领土,越界屯垦、私移界碑,甚至派军舰在图们江口游弋,切断珲春通往日本海的航道。在竖立清俄界碑时,“土”字界牌应竖立于距图门江口20里的地方,俄方却将其私立于距江口46里的地方,并强占了黑顶子(今珲春敬信镇全域)等战略要地。

危局之下,督办吉林“三边”防务的吴大澂会,奉光绪帝谕令,同珲春副都统依克唐阿做为正副使,与沙俄进行交涉,肩负起勘界固防的重任。1885年底,吴大澂与宁古塔副都统容山、珲春副都统依克唐阿等人,与沙俄代表团展开长达五个月的艰苦谈判。

秉持“尺寸之地,当以死争”的凛然气节,在勘界谈判中,吴大澂、依克唐阿等人凭借实地查勘的证据和曹廷杰调查获取的翔实资料,与俄国再三辩驳、据理力争,再加上国际环境相对有利,中国方面基本达到了预期目的:重立“土”字界牌、收回今日防川地区、补立“啦”“萨”“玛”字界牌,添立26处界标,使中俄东段边界进一步明确化。

展区内的油画还原了那段令人动容的历史:1886年6月21日,在由岩杵河至珲春要道的长岭子上,吴大澂亲自监立“土”字界牌,为昭示决心,他又命人铸造铜柱,亲刻篆书:“疆域有表国有维,此柱可立不可移!”以表中国严守此界决不后退的决心和铮铮誓言。

这场外交博弈最终以《中俄珲春东界约》的签订落下帷幕,按照条约不仅收复了被沙俄霸占的黑顶子百余里土地,还争回图们江口的出海权,堪称是晚清外交史上一次罕见的、以弱胜强的重大胜利。

然而,历史总有遗憾。1900年,沙俄入侵东北时,将铜柱碎为两段,运至伯力博物馆,铜柱原址只剩基座。中共长春党史研究室副主任杨洪友表示:“在无耻的侵略者面前,无论是石碑、铜柱还是警告,都是软弱而不堪一击的,只有以强大的国力为后盾,才能遏制侵略,保卫国家领土的完整和边疆的安宁。”

固防兴边

吴大澂深知仅靠界碑和铜柱无法真正守住疆土,展区内还揭示了他更长远的战略眼光和布局:构建军事防御体系。

1880年任吉林督办后,吴大澂积极整顿吉林防务,奏请朝廷在珲春增设炮台、修筑要塞,并招募当地民众组建“靖边军”9000余人,增强边防力量。他还推动“招垦设治”政策,上奏朝廷,鼓励关内百姓到东北垦荒,以人口和经济活动巩固边疆。

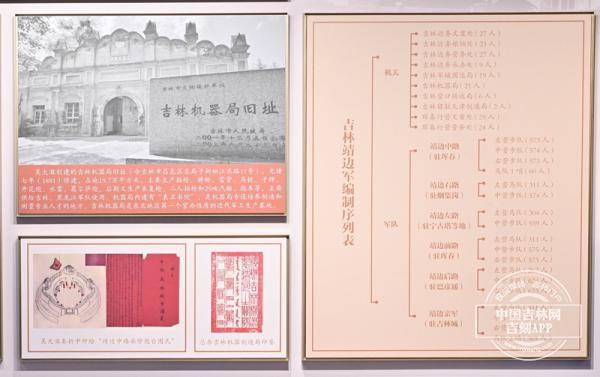

为保障边防军需,1881年,他又奏请设立了吉林机器局,这个于1883年建成、占地19.7万平方米的近代军工综合体,既可生产抬枪、雷管、子弹等多种武器,又能制造汽艇、炮车等装备,为吉林、黑龙江两省军队提供了重要支持。此外,为培养工业技术人才,吴大澂还创办了“表正书院”,兼收满汉学生30名,开创了东北近代工业教育的先河。

吴大澂编练边防军、修筑炮台、培养人才的一系列举措,不仅提升了清军抵御沙俄侵略的战斗力,也为吉林边疆长期稳定与发展奠定了基础。

英雄群像

在吴大澂签订《中俄珲春东界约》的背后,满族名将依克唐阿和学者曹廷杰也发挥了重要作用。

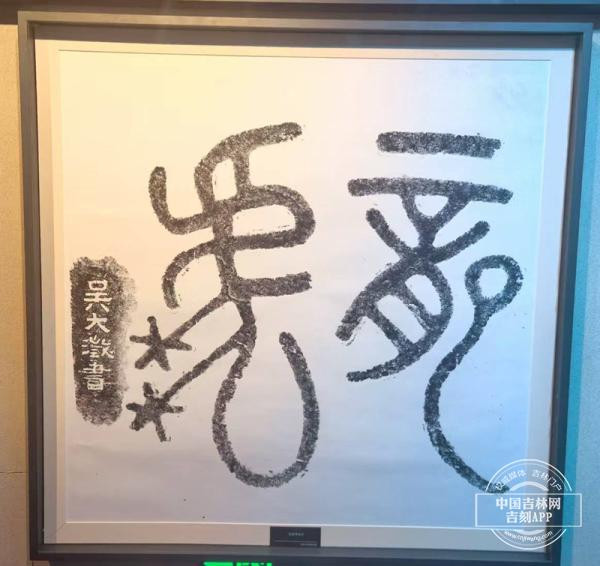

依克唐阿长期镇守东北,曾多次率军抗击沙俄侵扰。勘界期间,依克唐阿调派军队协助,争回土字界牌和黑顶子地方。据记载,吴大澂敬佩他的智勇,乘兴于黑顶子花岗岩上奋笔书成“龙虎”二字,刻石以示纪念。

曹廷杰是清末著名的东北边疆史地学者,曾深入东北各地考察,撰写了《西伯利亚东偏纪要》等重要著作,为清政府提供了宝贵的地理和战略情报。1885年,他奉吉林将军希元之命,秘密潜入黑龙江下游和乌苏里江以东地区,调查俄国的活动情况,带回了俄军在远东的布防情况,并通过拓回的永宁寺碑记,证实了黑龙江以北、乌苏里江以东广大地区在明代是我国领土,改变了人们当时的错误认识。他的调查报告成为吴大澂对俄谈判的重要依据,也为后来的边疆政策提供了参考。

精神永存

吴大澂的勘界固防行动,虽未能完全遏制沙俄的野心,但在国力衰微的晚清,已最大限度地维护了国家利益。铜柱不仅是地理标志,更是以吴大澂为首的仁人志士捍卫国土完整和维护国家主权的决心。

2024年,珲春市在吴大澂所立铜柱台基遗址旁,严格按原铜柱等比例重新竖立铜柱。并在铜柱上刻下“为纪念民族英雄吴大澂收复国土的历史功绩,特重铸此铜柱,立于原址旁,不可移动。”

“崇尚英雄,才会产生英雄;争做英雄,才能英雄辈出。”杨洪友老师表示,“吉林省近现代史展系统梳理了、直观呈现了、详细阐释了吉林省近代以来外国侵略者蚕食鲸吞我国领土,吉林人民不屈不挠、奋起抗争的过程,让观众一目了然地了解吉林历史,更真切地感受到落后就要挨打、发展才能自强。”

中国吉林网吉刻APP

记者曹淑杰

摄影蒋盛松

摄像孙上修股票配资佣金

牛策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。